Seit fast einem Jahrhundert wurde das Potenzial des alten Dachbodens in einer Münchner Stadtvilla eher klassisch genutzt. Der fast sechs Meter hohe Dachstuhl war in kleinere Räume und einen Spitzboden unterteilt, der als zusätzliche Stellfläche genutzt werden konnte.

Im Auftrag des Bauherren entwickelte der Architekt Matti Schmalohr ein spannendes Konzept, um unter dem Dach attraktiven, außergewöhnlichen Wohnraum zu schaffen. Grundidee des Dachgeschossumbaus war die Rückführung des Dachraumes in seinen ursprünglichen Charakter als Dachboden. Es sollte ein offen gehaltener Dachraum entstehen, der den Charme des Wohnens unter dem Dach inszeniert. Ein Raum in luftiger Höhe, mit luftiger Höhe und reduziert auf seine wesentlichen authentischen Bestandteile, räumlich wie konstruktiv. Die Herausforderung bestand dabei vor allem darin, einen großzügigen, gut nutzbaren Raum zu entwerfen und gleichzeitig den Anforderungen des Denkmalschutzes gerecht zu werden. Großflächige Einschnitte waren unter dem Walmdach des um 1930 errichteten Hauses nicht zulässig.

Mit einem fast sechs Meter hohen Dachstuhl prägt die Dachform entscheidend den Charakter der historischen Villa. Diese galt es aus denkmalpflegerischen Gründen zu erhalten. Im Inneren war der Dachraum in den 60er Jahren in viele kleinere Räume aufgeteilt worden. Im Zuge dieser Umbaumaßnahmen sind auch die bis zu diesem Zeitpunkt notwendigen Holzständer der Dachkonstruktion entfernt worden. Um die konstruktive Authentizität der Dachkonstruktion wieder herzustellen und diese mit den Vorzügen eines Atelierlofts zu vereinen, ist ein historischer Rückbau vorgenommen worden. Zu diesem Zweck wurden an statisch neuralgischen Positionen neue Holzständer eingefügt, um die Lasten des Daches zu tragen und abzuleiten. Ziel des Aus- und Umbaus war es, den Dachraum in seiner gesamten Form von der Traufe über den Ortgang bis in den First herauszuarbeiten. Entstanden ist ein heller Raum auf über 95 Quadratmetern.

|

|

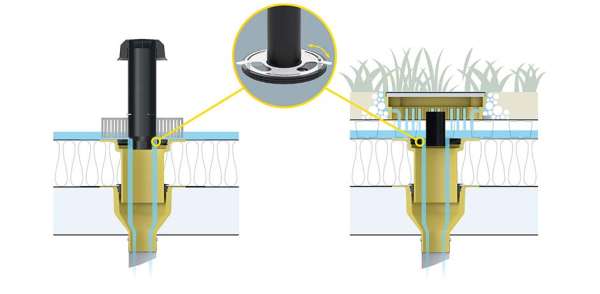

Das Dach an sich wurde mit Mosel-Schiefer in altdeutscher Deckung neu eingedeckt. Um den Vorschriften der Energieeinsparverordnung (ENEV) gerecht zu werden und einen zu warmen Dachraum im Sommer zu vermeiden, wurde das Dach innen mit einer Zwischensparrendämmung aus Polyurethan-Hartschaum mit beidseitig diffusionsoffenem Mineralvlies (120 mm) sowie einer Untersparrendämmung aus Floorrockdämmplatten von 2x30 mm gedämmt. Zudem wurde es mit Gipskartonplatten verkleidet.

Die fünf vorhandenen Gauben ergänzte der Architekt mit acht Dachfenster von Velux, um natürlichen Lichteinfall und besonders viel Tageslicht unter dem Dach zu gewährleisten. Diese waren allerdings aus Denkmalschutz-Gründen nur zur Gartenseite erlaubt, um das klassische Gesamtbild der Hauptansicht zu bewahren. Dank des speziellen Kombi-Eindeckrahmens von Velux für die Schieferdeckung konnten mehrere Fenster neben- und übereinander unkompliziert in die altdeutsche Deckung integriert werden. Zentral in der Dachfläche angeordnet übernehmen die Dachfenster die vertikale Lichtführung unter dem Walmdach. Durch ihre hohe Lichtausbeute, die etwa doppelt so hoch ist wie bei gleich großen Fassadenfenstern, zeichnet sich das Atelier heute trotz der beachtlichen Raumgröße durch besonders viel Helligkeit aus. Doch die verbauten Dachfenster dienen nicht nur als effizienter Lichtspender: Als Elektroausführung sorgen sie auch für eine komfortable Belüftung des Dachraumes. Per Funksteuerung lassen sich die Dachfenster ganz einfach auf Knopfdruck öffnen und wieder schließen. Auf Wunsch übernimmt die funkgesteuerte Version sogar das regelmäßige Lüften. Automatische Lüftungszeiten lassen sich ganz einfach einstellen. Plötzliche Wetterwechsel brauchen die Bewohner trotzdem nicht zu fürchten: Zur Grundausstattung gehörende Regensensoren schließen das Fenster selbsttätig bei aufkommendem Niederschlag oder verhindern das Öffnen bei Regen.

Das in viele Räume unterteilte Walmdach des denkmalgeschützten Hauses wurde mit dem Ausbau des Spitzbodens in ein großzügiges Loft mit Ateliercharakter verwandelt. In den durch und durch offen gehaltenen Dachraum ist lediglich eine Box mit Nasszelle hineingestellt – innen belichtet über eine der Gauben. Der vorhandene Kaminzug dramatisiert die Höhe des offenen Dachraums zusätzlich. Aber auch bei der Sanierung des Bodens galt das Augenmerk der Zurückhaltung. Die alten Holzfußböden waren teilweise uneben und somit nicht mehr gebrauchsfähig. Aus diesem Grund wurden sie durch neue Dielen aus Douglasie ersetzt. Um den Aufbau möglichst gering halten zu können, wurde der Fußbodenunterbau an manchen Stellen auf ein Minimum reduziert, da Höhenunterschiede von bis zu 10 Zentimetern ausgeglichen werden mussten. Die alten Lehmausfachungen zwischen den Balken wurden trittschalltechnisch mit einer Perliteschüttung ergänzt.

Velux Deutschland GmbH, www.velux.com

Architekt: Matti Schmalohr, www.schmalohr.net (zur Zeit offline)

Fotos: Klaus Dieter Weiss / Velux Deutschland